- [ 応募期間 ] 2025.3.27(木) - 5.20(火)

- [ツアー実施日] 2025.7.19(土) - 21(月・祝)

ツアーは終了しました

実施レポートはこちら

豊かな自然の裏側で

海が抱える課題が表面化している島、

それが対馬です。

そんな対馬の海を自分の目で見て、感じて、

考えてみませんか?

「人と地球にやさしい」ヤシノミ洗剤が

豊かな自然と海の課題を体感する

2泊3日のツアーにご招待します!

ツアーは終了しました

実施レポートはこちら

対馬は古くから外交や文化の最前線として深い歴史を持ち、また美しい海と山に囲まれた豊かな島です。

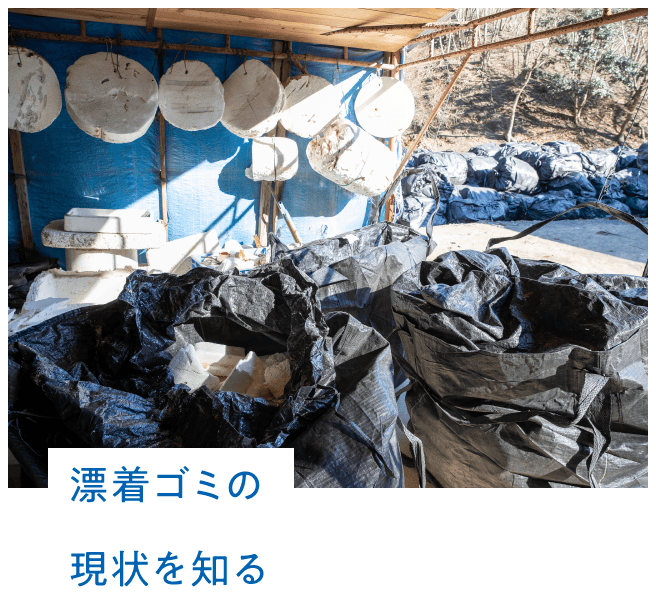

一方で、対馬市の漂着ごみの量は年間で3万〜4万立方メートル。

50mプール12~16個分に相当する量です。

なぜこんなに大量のごみがやってくるのか。

それは対馬が日本と大陸の間に位置し、海流や季節風の影響でごみが漂着しやすい島だからです。

大量に押し寄せてきた漂着ごみのうち、回収できているのは全体の約1/4ほどの量。

回収できた漂着ごみも、そこからリサイクルできるのはおよそ1割程度。

リサイクルできないごみは産業廃棄物として埋め立てたり、燃やしてしまったり…。

回収できなかった漂着ごみはまた海に流され、マイクロプラスチック化して生態系に影響を与えたり、よりリサイクルが難しい状態になってしまいます。

しかし、漂着ごみはどんどん増え、終わりが見えません。

さらに、対馬が抱える課題は

漂着ごみだけではありません。

対馬でいったい何が起きているのか、

ツアーに参加して確かめてみてください。

対馬ツアーを実施しました!

海岸の視察、ごみ拾い、

ごみ処理施設の見学など、

海洋ごみの現状を現地から学びました。

海岸を埋め尽くすおびただしい数のごみ。流れ着くまでに小さく分解され、回収しにくいものもたくさんありました。

実際にごみの回収活動にも参加。機械が入りにくい場所のため人の手で回収する必要があり、とても大変な作業でした。

漂着ごみは汚れや劣化がひどく、リサイクルしても使い道が限られるそう。根本的にごみを減らす、正しく捨てることが大切だと学びました。

海水温上昇による漁業の変化や、

増えすぎた動物による獣害、

絶滅危惧種ツシマヤマネコを守る取り組みなど、

環境や生態系の変化について学びました。

対馬の漁師さんから、海水温の上昇で捕れる魚が変わったり、海藻が減少する磯焼けが起こっていることを聞き、海の問題は他にもあることを知りました。

人口よりも増えてしまったシカが木々を食い尽くし、木が減少することで山の土砂が海に流れてしまう問題も。海と山はつながっていると感じました。

対馬にしか生息していないツシマヤマネコの生息地を視察。餌となるネズミや昆虫が生息できる田んぼが重要なのに、人手が減り簡単には維持できなくなっているそう。

シーカヤックで海を満喫したり、

民泊のおもてなしを体感したり、

対馬の魅力を満喫しました。

少し先の無人島を目指して、シーカヤックに挑戦!きれいな海を身近に感じることで、海の大切さを再確認。

青い海と緑の大地が入り乱れる浅茅湾を展望台から一望。古くから交易で栄えた対馬の歴史を感じられる場所でもあります。

宿泊先は対馬の民泊。温かなおもてなしやもりだくさんの食事を前に、まさに修学旅行気分を味わいました。

課題解決に取り組む

対馬の人々と出会い、

自分達には何ができるかを考えました。

増えすぎた野生動物を“獣財”として活かすジビエのソーセージ。人と野生動物の良い距離感を模索する取り組みです。

これまで捨てられていた魚を食べられるように工夫したメンチカツ。水産資源を無駄にせず、磯焼けの課題解決にも繋がります。

最終日にワークショップを行い、ツアー中に目の当たりにした課題について自分たちにできることは何かを考え、発表しました。

海のこと山のこと盛り沢山でじっくりと消化したい内容でした。海も山もそれぞれの問題ではなく、自然という繋がりの中で起きていることにどう関わっていくか、複雑な問題だと思います。持続的な取り組みには労力や資金も掛かる中、最後にはそれでも島を守りたいという熱意、気持ちが要だと思うので、そうした想いで活動されているみなさんの姿勢(島民の方、サラヤさん)がすごく響きました。日常生活でできること、ゴミの分別、整理整頓で不必要な買い物はしない、地域を考える企業の応援、政治への関心…私は私で出来ることをしたいと思います。あと、地元の未来について考えるきっかけになりました。

漂着ゴミについて、中国・韓国のゴミが対馬に来る、そして日本のゴミも太平洋に流れる。日本だけでなく、世界規模で考える必要性があると知りました。漂着前からゴミ拾い、その後の処理まで根本解決になるような、全体像って・・・?と考えさせられました。

海岸に打ち上げられた大量の漂着ゴミの光景が深く心に残りました。ゴミの処理には多くの時間とお金がかかる事を知り、心が痛みました。遠い場所の問題だと思っていた環境問題がぐっと身近に感じられた時間でした。これからは自分の暮らしの中でもゴミを減らすことを意識していこうと思いました。

1日目と2日目の環境学習を通して、できることはしているのに、需要はないという課題が残っていてそれが理由で良い循環が生まれていないということが印象的でした。たいていはこういう循環をすることで地球が良くなるという理想論を聞かされることは多いですが、まだ解決されていなくて、それをどうしたら良いと思いますか?というのをツアー参加者に問いかけながら巡るツアーに感銘を受けました。このツアーは、「ただの環境学習」とかではなく、「自分のこととして感じられる」時間だったと思います。参加できて本当に良かったですし、行く前の自分より、少しでも考え方が変わった今の自分をちゃんと覚えておきたいです。

海洋ツアーでの磯焼けによる漁師さんへの負担と海が死んでいく姿がどうしても漁師さんの言葉と表情を見るととても心にグッとくるなと思いました。海に関連=山や陸も影響し、自分たちが失っても広める力がもっと必要。

地球に住んでいるということを強く感じた。ゴミ問題にしても、地球温暖化による漁獲量の変化、磯焼けなど、誰かが軽い気持ちでしてしまったことが回り回って世界中のどこかの人が困っている。→全て自分事としてとらえることが大事。

ゴミ処理場にて、あれだけの行程と時間とお金をかけて収理をしてもリサイクルするのには汚く再利用が難しいということ。オチが「再利用できない」だったこと。"プラゴミが流れていても資源にしたらいいじゃん"という考えがあまりに軽率だと考えさせられた。この工程と結果をドキュメンタリーにしたいと思った。

人、自然、歴史の奥深さに触れられるすばらしい機会をありがとうございました。自分はゴミの分別もしているし、そんなにペットボトル買わないしな…と思っていましたが、「ゴミを出さない」ではなく、ものを買う・選ぶところから始まっているという言葉にハッと気づかされました。賢い消費者であるためにも、もっと「知る」を大切にしたいです。カヤックで感じた、「気持ちいい」を守るのは、自分の行動なのだと、つながりを実感できるツアーでした。まずは自分の足元、自分の住む地域に愛着をもって見つめ直したいです。

一度海に漂流してしまったごみは、リサイクルできる状態に戻すまでの分別や洗浄に莫大な手間がかかります。

一方できちんと分別・回収されたごみはリサイクルもしやすく、資源を有効に活用しやすいのです。

そもそものごみの量を減らすことも重要です。

例えば、毎日使う日用品は詰替えパックを利用することでごみの量を減らすことができます。他にもマイバッグや水筒など、繰り返し使えるものを活用するのもいいですね。

頭で分かってはいても、エコな行動は面倒でなかなか続けづらいもの。でも、だからこそ、今起きている問題について考える時間が少しでも増えれば、私たちの行動にも繋がってくるはず。

ヤシノミ洗剤が誕生したのは、1971年。

当時は安価で洗浄力の高い石油系合成洗剤が主流でした。

しかし石油系合成洗剤には、排水が微生物によって生分解されにくいという課題がありました。

今ほど排水システムが整備されていなかったこともあり、洗剤成分で川が汚れてしまうことも。

そんな時代に生まれた、異色の洗剤が「ヤシノミ洗剤」です。

石油ではなく「ヤシ油」から作られた植物性の洗浄成分を使用し、手肌にやさしいうえに、微生物によって生分解されやすく地球環境にもやさしいという特徴を持っていました。

ヤシノミ洗剤はそれから50年以上、コンセプトを変えずにたくさんの人に愛され続けています。